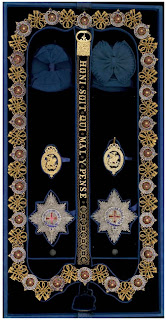

Plateau écrin de l’ordre de la Jarretière de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Du 19 janvier au 29 mai 2011, le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, à Paris, organise une exposition intitulée Ecrins Impériaux où sont présentées cent-cinquante décorations-bijoux ayant appartenu à l’Empereur Napoléon III et son fils, Louis-Napoléon, le prince impérial.

Exposée pour la première fois dans sa totalité, cette collection historique fut sauvée de l’incendie des Tuileries et restituée à la famille impériale après la chute de l’empire. Soucieux de sa conservation, le prince Napoléon en a fait don à la France en 1979.

Délicatement rangées dans des écrins de velours sombre, toutes ces insignes illustrent le règne de Napoléon III à travers ses décorations, depuis son accession à la présidence de la République, le 10 décembre 1848, en passant par le coup d'état du 2 décembre 1851, le rétablissement de l'empire, le 1er décembre 1852, puis sa chute et la proclamation de la république, le 4 septembre 1870.

Chaque pièce rappelle différents événements liés au second empire, tels que traités d’amitiés, accords politiques ou commerciaux, célébrations de campagnes ou de victoires militaires, notamment le collier de l'ordre de la Jarretière offert à l’empereur, le 18 avril 1855, par la reine Victoria, le collier de l’aigle du Mexique concédé à Napoléon III à la création de cet ordre par l’empereur Maximilien, le 1er janvier 1865, le collier de Saint-André de Russie assorti de tous les insignes des principaux ordres russes, la toison d’or enrichie de saphirs, les décorations de prestige de divers états européens, de même que la médaille commémorative de la campagne d’Afrique du sud, gravée au nom du prince impérial, remise à sa mère l’impératrice Eugénie, à titre posthume.

Plateau écrin des ordres mexicains de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Plateau écrin des ordres russes de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Musée National de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la légion d’honneur 75007 Paris

En accès libre tous les jours (sauf le lundi) de 13h à 18h

Renseignements : 01.40.62.84.25