La Bijouterie du Spectacle est une société culturelle qui gère l’une des plus importantes collections françaises de bijoux de scène et de cinéma. Notamment une partie du fonds de la Maison Granger (fondée en 1824), première entreprise à s’être spécialisée dans la fabrication de bijoux pour l’Opéra et les principaux théâtres européens. La Bijouterie du Spectacle possède aussi plus de cinq mille répliques de bijoux historiques disponibles à la location.

vendredi 10 juin 2011

4ème festival Cinéma et Costume

Du 16 au 19 juin, pour la quatrième année consécutive, le festival international Cinéma et Costume se déroulera à Moulins. A travers une vingtaine de films, la plupart inédits, cette manifestation sera l’occasion de souligner l’importance des costumes au cinéma, que le film soit d’époque ou contemporain.

A côté des six films en compétition, des documentaires et des œuvres hors concours, représentant une dizaine de pays, le festival proposera cette année encore des projections et des rencontres avec plusieurs acteurs et réalisateurs.

Un hommage spécifique sera rendu à la créatrice de costumes Catherine Leterrier. Née le 26 octobre 1942 à Aix-les-Bains, en Savoie, cette dernière est la sœur de l’ancien premier ministre Laurent Fabius et l’épouse du réalisateur François Leterrier. Depuis Projection privée de François Leterrier, en 1973, jusqu’à Les Yeux de sa mère de Thierry Klifa, sorti en mars dernier, elle a participé à la réalisation des costumes de près de quatre-vingts films. Notamment Tendre Poulet (Philippe de Broca), Mon oncle d'Amérique (Alain Resnais), Les Uns et les Autres (Claude Lelouch), La Passante du Sans-Souci (Jacques Rouffio), Édith et Marcel ( Claude Lelouch), La vie est un roman (Alain Resnais ), La Crime (Philippe Labro), Papy fait de la résistance (Jean-Marie Poiré), Mélo (Alain Resnais), La Révolution française (Robert Enrico), Milou en mai (Louis Malle), Les Visiteurs ( Jean-Marie Poiré), Jeanne d'Arc (Luc Besson), Palais royal (Valérie Lemercier), Coco avant Chanel (Anne Fontaine). Elle a été récompensée par deux Césars des meilleurs costumes. Le premier pour Jeanne d’Arc, en 2000, et le second pour Coco avant Chanel, en 2010 (qui lui a valu également une nomination aux Oscars). La projection de ce dernier film, durant le festival, permettra au public de la rencontrer.

Cette année, le jury sera présidé par le réalisateur Daniel Vigne (originaire de Moulins), à qui l’on doit, entre autres, l’inoubliable Retour de Martin Guerre, en 1982.

jeudi 5 mai 2011

Les costumes de la série « Rani » sont à vendre

Au terme d’un tournage de trois mois en Inde puis d’un mois en Périgord, Arnaud Sélignac vient d’achever la réalisation de Rani, une série en huit épisodes de cinquante-deux minutes qui sera diffusée sur France 2, à l’automne prochain. Dotée d’un budget de 14 millions d’euros, cette saga historique est une adaptation d’une bande dessinée de Van Hamme et Alcante. L’histoire débute en 1743, quand Jolanne de Valcourt (interprétée par Mylène Jampanoï), piégée par son exécrable demi-frère, Philippe (joué par Jean-Hugues Anglade), accusée d’un crime qu’elle n’a pas commis, est déportée en Inde. Tandis que français et anglais s’affrontent pour la possession de ce sous-continent, la jeune aristocrate parviendra à s’évader et connaîtra de multiples aventures, mêlées de violence, de passions et d’amour.

La production Son & Lumière a fait appel à David Belugou pour créer les quelques 1500 costumes nécessaires pour cette fiction. Pratique tout à fait exceptionnelle, aussitôt la fin du tournage, cette société a eu l’heureuse initiative de mettre en vente l’intégralité des vêtements réalisés spécialement pour Rani. D’ores et déjà, tous ceux qui souhaitent les acquérir, qu’ils soient professionnels ou particuliers, peuvent en avoir un aperçu sur le site de Son & Lumière ou prendre rendez-vous pour venir les voir directement, au siège de la Production, à Neuilly-sur-Seine (schmitt.tournages@gmail.com tél. 06 82 56 94 13). Outre les nombreuses robes et habits d’aristocrates et bourgeois, confectionnées en soieries de Lyon ou en brocarts indiens, les tenues d’ecclésiastiques, de militaires, de domestiques, on ne manquera pas d’admirer et, pourquoi pas d’acheter, les magnifiques costumes du maharadjah (interprété par un Olivier Sitruk plus vrai que nature).

dimanche 1 mai 2011

Journées d’étude consacrées au costume

Vendredi 6 mai

9h15 : Accueil des participants

9h30 : Jean-François Belhoste (EPHE) et Stéphane Verger (EPHE), Introduction. Le vêtement entre histoire et archéologie.

La fabrication de l’habit

Présidence : Michel Pastoureau

9h45 : Luca Tori (Musée national suisse, Zurich-EPHE), Usages secondaires et réparations des pièces métalliques du vêtement dans les Alpes à l’Âge du Fer (VIIe-IVe siècle avant J.-C.).

10h15 : Christophe Moulherat (Musée du Quai Branly), Les vestiges de textiles et la fabrication des tissus en Grèce (IXe-IVe siècle avant J.-C.).

10h45 : Pause

11h : Tiphaine Gaumy (École des Chartes), Fabrication et commerce du chapeau, l’exemple des chapeliers parisiens au XVIe siècle.

11h30 : Jean-François Belhoste (EPHE), Les tailleurs du quartier Vivienne, faiseurs de mode au début du XIXe siècle.

Le costume distinctif

Présidence : Stéphane Verger

14h30 : Michel Pastoureau (EPHE), Les couleurs des sportifs (XIXe-XXIe siècle).

15h : Audrey Gouy (EPHE), La représentation du costume des danseuses étrusques (VIe-Ve siècle avant J.-C.).

15h30 : Pause

15h45 : Romain Barre (Université de Nantes), Le costume royal à l’époque hellénistique : revendications socio-ethniques au travers de l'exemple antigonide.

16h15 : François Queyrel (EPHE), Le costume des dieux : habiller les statues en Grèce (VIe-Ier siècle avant J.-C.).

16h45 -Discussion

Samedi 7 mai

Le vêtement mis en scène

Présidence : Jean-François Belhoste

9h : Stéphane Verger (EPHE), Vêtement des stèles, vêtement des tombes à l’Âge du Fer (Xe-VIe siècle avant J.-C.).

9h30 : Philippe Lorentz (EPHE), Des vêtements enfilés à la hâte. Observations sur les draperies dans la peinture des anciens Pays-Bas au XVe siècle.

10h : Chloé Belard (EPHE), La ceinture dans les tombes de l’Âge du Fer en Champagne : détermination ou indétermination du genre ?

10h30 : Pause

10h45 : Guy-Michel Leproux (EPHE), Les costumes dans le théâtre parisien du XVIe siècle.

11h15 : Isabelle Parizet (EPHE), Le pavillon du costume à l’Exposition Universelle de 1900.

11h45 : Discussion

Le costume des autres

Présidence : François Queyrel

14h : Frédéric Barbier (EPHE), Qui regarde quoi ? Le vêtement dans le Voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier.

14h30: Pierre Gonneau (EPHE) et Ioanna Rapti (Bibliothèque Nationale) Les costumes et accessoires russes au regard des Occidentaux aux XVIe et XVIIe siècles : visions d’identité et d’altérité.

15h : Rossella Pace (Université de la Calabre-EPHE), Le vêtement féminin entre grecques et indigènes en Sybaritide (VIIIe-VIIe siècle avant J.-C.).

15h30 : Pause

15h45 : Anne Szulmajster-Celnikier (EPHE), Carnaval : thème et variations à travers les langues.

16h15 : Dominique Briquel (EPHE), Le vêtement, élément de la tryphé chez les Étrusques.

16h45 : Discussion

INHA auditorium

6, rue des Petits Champs

75002 Paris

Entrée libre

Renseignements : sophie.pillet@ephe.sorbonne.fr

samedi 9 avril 2011

Une collection de costumes disparait dans un incendie

Lionel Digby, le costumier anglais de 76 ans auquel nous avons consacré un article, le 4 février dernier, vient de connaître un drame épouvantable. Il y a une semaine, l'entrepôt où se trouvait sa collection, située dans le Devon, a pris feu, réduisant en cendres les dix-mille pièces que ce passionné avait rassemblées en près d’un demi-siècle de patientes recherches. Parmi les vêtements les plus précieux, un ensemble d’authentiques uniformes de la première guerre mondiale, unique au monde. Cet incendie est d'origine criminelle.

Très affecté par cette perte irréparable – tant pour lui que pour le cinéma - Lionel Digby a confié : "J'ai mis plus de 45 ans à construire cette collection et maintenant, tout est parti, juste en un claquement de doigts. Quelques-uns des uniformes et des costumes que je possédais été vraiment uniques, ils n'en existent aucun autre... Tout est parti en fumée..."

x

vendredi 1 avril 2011

Objets et costumes de la maison Peignon aux enchères

La maison Peignon, fondée à Nantes en 1853, en cessation d’activités depuis 2005, vient de disparaître définitivement avec la vente, le 27 mars dernier, des derniers objets qu’elle détenait encore. Depuis le second empire le célèbre costumier s’était spécialisé dans la fabrication, la location et la vente de costumes pour le cinéma, le théâtre, la télévision, les reconstitutions historiques, les bals costumés et les musées. Ainsi, au moment de sa disparition, il disposait d’un stock de près de 20 000 pièces de costumes dont une importante collection de vêtements anciens.

Après la dispersion d'environ 10.000 costumes et accessoires, en novembre 2002, dimanche dernier a eu lieu à Sens l’adjudication du restant de la collection. Soit 231 lots constitués de costumes civils, d’un grand nombre de boutons en tous genres (de livrées, armoriés, cloutés, en verre pressé, en laiton, en cuivre et en diverses matières…), de masques et grosses têtes de carnaval et de différentes pièces d’habillement. Une quinzaine de personnes, pour la plupart des collectionneurs, avaient fait le déplacement.

Une dizaine de lots étaient constitués de bijoux de théâtre (principalement de la première moitié du vingtième siècle). En voici le détail. Lot 175 : Une couronne, deux bracelets de poignet et deux bracelets de bras (décorés de fausses pierres imitation rubis) (adjugés 100 €), Lot 176 : Sept éléments, bracelets, pièce pectorale et collier de style égyptien (décorés de fausses pierres imitation rubis, émeraude et turquoise) (adjugés 140 €), lot 177 : Deux couronnes et deux pendants (décorés de fausses pierres et perles) (adjugé 80 €), lot 178 : Une ceinture et coiffe style Médicis (décorées de fausses perles et strass) (adjugées 80 €), lot 179 : Deux colliers, un bracelet, deux broches, (décorés de fausses perles et pierres multicolores) (adjugé 100 €), lot 180 : Deux diadèmes (décorés de strass et fausses pierres émeraude) et une coiffure (décorée de fausses perles et turquoises) (adjugés 100 €), lot 181 : Une ceinture et coiffe style Médicis (décorées de fausses perles et strass) (adjugées 90 €), lot 182 : Une ceinture et une coiffure de style byzantin (adjugées 80 €), lot 183 : Deux petites couronnes, une ceinture et trois colliers formés de motifs coquilles Saint Jacques (non adjugés), lot 184 : Deux diadèmes (décorés de strass) et un collier (décoré de strass et pierres imitation rubis) (adjugés 80 €).

samedi 26 mars 2011

Bijoux de théâtre de Sarah Bernhardt aux enchères

Quatre mois après la mise aux enchères de trois couronnes de théâtre qui auraient appartenu à Sarah Bernhardt (dont une seule a trouvé preneur) voir notre message du 1er décembre ce sont quatre autres bijoux de scène – supposés avoir été portés par la comédienne – qui sont à leur tour mis en vente publique. Présentés parmi quelques autres souvenirs de Sarah Bernhardt, ces objets seront adjugés par Delorme et Collin du Bocage, le jeudi 31 mars 2011, à 14h00, Salle 17 (17 rue de Provence 75009 Paris).

En dépit de l’approbation d’un expert, nous restons, quant à nous, très réservés en ce qui concerne l’affirmation que ces bijoux ont été utilisés par l’illustre artiste. Au moins pour ce qui est des trois premiers. En effet, aucun d’entre eux n’a pu être formellement identifié sur les différents portraits de la comédienne la montrant dans ses costumes de théâtre. Nous savons bien que c’est une habitude très répandue chez les collectionneurs de bijoux de scène de prétendre – sans preuves – que telle pièce ancienne a été portée par un célèbre artiste. Réflexe assez banal pour valoriser l’objet en question.

Lot n°1 - Boucle de ceinture en métal doré,

composée de deux serpents entrelacés,

composée de deux serpents entrelacés,

les gueules ouvertes retenant une pierre bleue ovale

facettée en serti griffe.

Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt vers 1890.

facettée en serti griffe.

Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt vers 1890.

Estimation : 500/600 €. Adjugé 1100 €

Lot n°2 - Important pectoral en métal doré composé

d’une rosace ajourée, ponctuée de pierres de couleur.

Diamètre : 11,8 cm.

Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt

dans Cléopâtre vers 1890.

Estimation : 200/300 €. Adjugé 400 €

Lot n°3 - Ornement de tête en tissu centré d’une tête de chouette rehaussée de strass.

Elle est épaulée de rosaces ponctuées de pierres de couleur

et de perles en verre. Dimensions : 57 x 6.5 cm.

Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt

dans Cléopâtre vers 1890.

Bijoux de théâtre porté par Sarah Bernhardt

dans Cléopâtre vers 1890.

Estimation : 300/400 €. Adjugé 600 €

Lot n°4 - Bague en os teinté décorée d’un masque féminin.

Signée à l’intérieur du corps de bague Sarah Bernhardt.

Fêles, traces de colle, taille 59.

Elle fut portée par Sarah Bernhardt en 1890 dans Cléopâtre.

Bague fétiche de la comédienne

qui ne l'a jamais quittée jusqu'à son décès.

qui ne l'a jamais quittée jusqu'à son décès.

Elle a servi de modèle pour une réédition en argent,

à huit exemplaires, pour le centenaire de la mort de l'artiste.

Estimation : 3000/3500 €. Adjugé 2800 €

Estimation : 3000/3500 €. Adjugé 2800 €

Delorme et Collin du Bocage

Tél. : 01.58.18.39.05

Fax : 01.58.18.39.09

Email : info@parisencheres.com

vendredi 25 mars 2011

L’art du costume à la Comédie Française

À l’occasion de son cinquième anniversaire, le Centre national du costume de scène et de la scénographie rend hommage à l’une de ses institutions fondatrices : la Comédie-Française. En exposant les plus belles pièces de ce théâtre emblématique, le CNCS retrace l’histoire du costume de théâtre, des ateliers de couture, comme celle de la Comédie-Française elle-même, à travers les grandes figures qui l’ont marquée, auteurs, comédiens, metteurs en scène, costumiers.

Intitulée L’art du costume à la Comédie Française, cette exposition est d’abord dédiée aux ateliers de costumes de cette institution, ainsi qu’aux illustres noms qui ont marqué son histoire, en offrant un ensemble exceptionnel de plus de 200 costumes, issus des collections de la Comédie-Française déposées au CNCS et du fonds du théâtre.

Au coeur du panorama historique proposé, du XVIIIe siècle à nos jours, une large place sera accordée aux costumes de pièces des grands auteurs du théâtre classique, Corneille, Racine, et surtout Molière, le « patron » de la Comédie-Française. Parmi les comédiens, les plus grands interprètes seront évoqués : Lekain, Talma, Rachel, Mounet-Sully, pour n’en citer que quelques-uns.

L’exposition abordera aussi l’influence décisive au XXe siècle de certains metteurs en scène et de certains costumiers sur l’art du costume à la Comédie-Française. Les « costumiers maison », entre autres Suzanne Lalique et Renato Bianchi, qui ont durablement imprimé leur marque sur le travail des ateliers, à la fois comme directeurs des ateliers et créateurs de costumes, et les costumiers invités, dont Sonia Delaunay, Christian Bérard, Carzou, ou encore Cecil Beaton, Christian Lacroix, Boris Zaborov, Thierry Mugler et tant d’autres...

Enfin, la part belle sera réservée au travail des ateliers de la Comédie-Française, ces métiers de l’ombre dont certains ont quasiment disparu « à la ville », qui se situent à la frontière de l’artisanat d’art et du travail de création.

Lorenzaccio costume d’Alexandre Médicis (Comédie Française 1976)

Photo Pascal François

Phèdre costume conçu par Mouron de Cassandre

porté par Annie Ducaux (Comédie Française 1959)

Photo Pascal François

Ondine costume conçu par Chloé Obolensky et porté par Francis Huster

(Comédie Française 1974)

Photo Pascal François

Photo Pascal François

L’art du costume à la Comédie-Française

Du 11 juin au 31 décembre 2011, tous les jours, de 10h à 18h (jusqu’à 19h en juillet et août).

Centre national du costume de scène, Moulins

www.cncs.fr / 04 70 20 76 20

Commissariat

Renato Bianchi, directeur des costumes et de l’habillement de la Comédie-Française

Agathe Sanjuan, conservateur-archiviste de la Comédie-Française

Scénographie Roberto Platé, plasticien scénographe

Création lumières Jacques Rouveyrollis, éclairagiste

Du 11 juin au 31 décembre 2011, tous les jours, de 10h à 18h (jusqu’à 19h en juillet et août).

Centre national du costume de scène, Moulins

www.cncs.fr / 04 70 20 76 20

Commissariat

Renato Bianchi, directeur des costumes et de l’habillement de la Comédie-Française

Agathe Sanjuan, conservateur-archiviste de la Comédie-Française

Scénographie Roberto Platé, plasticien scénographe

Création lumières Jacques Rouveyrollis, éclairagiste

samedi 5 février 2011

A la recherche du temps perdu

Les 1er et 2 février 2011 France 2 a diffusé A la recherche du temps perdu, réalisé par Nina Companeez d’après l’œuvre de Marcel Proust. Il y aura toujours quelques critiques pour trouver à redire à ceci ou à cela. On n’adapte pas un chef d’œuvre de la littérature du XXe siècle sans que se manifestent, inévitablement, d’éternels grincheux toujours prompts à dénigrer plutôt qu’à encourager un film d’une telle ampleur. Pour notre part, nous n’avons pas boudé notre plaisir et avons apprécié, à sa juste valeur, le travail de Nina Companeez.

Passons rapidement sur l’intrigue, le jeu des acteurs, les décors splendides et variés (l’ambassade de Roumanie, à Paris, a, exceptionnellement, ouvert ses portes au tournage pour figurer l’hôtel de Guermantes) pour nous intéresser aux costumes. C’est en effet à une grande et talentueuse créatrice de costumes, Dominique Borg, qu’a été confié le soin d’habiller tous les personnages de Proust. Unanimement reconnue et estimée par toute la profession, Dominique Borg a le don de réaliser l’impossible, de rendre palpable l’indicible, de donner des couleurs au temps. Aussi bien à la télévision, au théâtre, au cinéma, qu’à l’opéra, cette créatrice de costumes multiplie les réalisations toujours très remarquées. Ce n’est pas par hasard si, dans son métier, elle détient quasiment le record des récompenses : Molière 1991 pour La Cerisaie, Molière 1997 pour Le Libertin, César 1989 pour Camille Claudel, César 2002 pour Le pacte des loups.

Dominique Borg nous a confié que vêtir tous les protagonistes de l’œuvre de Marcel Proust, en restant à la fois fidèle au roman et à la mode de cette époque, a été une entreprise considérable. En dehors de multiples recherches chez les loueurs traditionnels, notamment en France, en Italie et en Espagne, où elle a déniché des pièces rares, elle a aussi trouvé des vêtements originaux chez Falbalas, aux puces de Saint-ouen. Par ailleurs, elle a pu profiter de la créativité de Stéphane Couvé-Bonnaire, maître d’œuvre en textile pour la haute couture, et bénéficié de l’aide de Catherine Gorne, directrice et créatrice de la maison de location de costumes Aram. Grâce à cette dernière, elle a eu le privilège de pouvoir utiliser des vêtements authentiques et exceptionnels provenant de la garde robe d’une vieille famille aristocratique. Collection unique qui avait été préservée pendant plus d’un siècle avant d’être acquise par la maison Aram.

Quant aux bijoux, on en a rarement vu autant à la télévision, dans une fiction. Dans l’ensemble, ils s’accordent bien aux toilettes et sont, pour la plupart, assez proches de ceux portés à la belle époque. Il faut dire que, à l’instar des costumes, Dominique Borg n’a pas ménagé ses efforts pour se procurer tout ce qui lui était nécessaire pour une reconstitution soignée. N’hésitant pas à faire appel à la maison Barboza, spécialisée dans les bijoux anciens (356 rue Saint-Honoré à Paris), ou à faire réaliser certaines pièces par le créateur Philippe Ferrandis, elle a complété sa collection en utilisant des bijoux fantaisie des maisons Poggi et Marion Godart, et même en chinant aux puces.

— Quels magnifiques rubis !

— Ah! mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez, vous n’êtes pas comme cette brute de Beauserfeuil qui me demandait s’ils étaient vrais. Je dois dire que je n’en ai jamais vu d’aussi beaux. C’est un cadeau de la grande-duchesse. Pour mon goût ils sont un peu gros, un peu verre à bordeaux plein jusqu’aux bords, mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande-duchesse chez Marie–Gilbert, ajouta Mme de Guermantes.

— Ah! mon petit Charles, au moins on voit que vous vous y connaissez, vous n’êtes pas comme cette brute de Beauserfeuil qui me demandait s’ils étaient vrais. Je dois dire que je n’en ai jamais vu d’aussi beaux. C’est un cadeau de la grande-duchesse. Pour mon goût ils sont un peu gros, un peu verre à bordeaux plein jusqu’aux bords, mais je les ai mis parce que nous verrons ce soir la grande-duchesse chez Marie–Gilbert, ajouta Mme de Guermantes.

vendredi 4 février 2011

Uniformes britanniques pour un roi

Encensé par la majorité des critiques, récompensé par de nombreux prix et grand favori pour les Oscars (12 nominations), Le discours d’un roi (The King's Speech), de Tom Hooper, est sorti en France le 2 février. Le film raconte l’histoire peu connue du roi George VI (1895-1952) – le père de la Reine Elizabeth II – contraint de montrer sur le trône à la suite de l’abdication de son frère Edouard VII. Celui-ci avait un handicap : il était bègue. On découvre comment un orthophoniste empirique et aux méthodes peu protocolaires (Lionel Logue) parvint à lui redonner confiance et à lui permettre de maîtriser ses problèmes d’élocution.

Jenny Beavan, la créatrice des costumes du discours d’un roi est une habituée des grandes productions en costumes d’époque. Elle était d’ailleurs hier à Strasbourg, pour participer au tournage du second Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, avec lequel elle a déjà travaillé sur le premier film de cette série.

Début janvier, la BBC a mis en ligne un reportage consacré au costumier britannique Lionel Digby. Cet ancien officier, collectionneur et grand spécialiste de tenues militaires et de décorations, a en effet fourni plusieurs centaines d’uniformes des années 1930 pour habiller tous les soldats que l’on voit dans Le discours d’un roi. Depuis les années 80 il est à la tête d’une maison de location de vêtements pour le théâtre, le cinéma et la télévision, Flame Torbay, implantée à Torquay, une cité balnéaire du Sud de l’Angleterre, en bordure de la Manche.

mercredi 5 janvier 2011

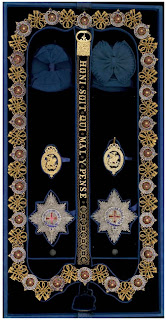

"Écrins Impériaux" au musée de la Légion d'honneur

Plateau écrin de l’ordre de la Jarretière de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Du 19 janvier au 29 mai 2011, le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, à Paris, organise une exposition intitulée Ecrins Impériaux où sont présentées cent-cinquante décorations-bijoux ayant appartenu à l’Empereur Napoléon III et son fils, Louis-Napoléon, le prince impérial.

Exposée pour la première fois dans sa totalité, cette collection historique fut sauvée de l’incendie des Tuileries et restituée à la famille impériale après la chute de l’empire. Soucieux de sa conservation, le prince Napoléon en a fait don à la France en 1979.

Délicatement rangées dans des écrins de velours sombre, toutes ces insignes illustrent le règne de Napoléon III à travers ses décorations, depuis son accession à la présidence de la République, le 10 décembre 1848, en passant par le coup d'état du 2 décembre 1851, le rétablissement de l'empire, le 1er décembre 1852, puis sa chute et la proclamation de la république, le 4 septembre 1870.

Chaque pièce rappelle différents événements liés au second empire, tels que traités d’amitiés, accords politiques ou commerciaux, célébrations de campagnes ou de victoires militaires, notamment le collier de l'ordre de la Jarretière offert à l’empereur, le 18 avril 1855, par la reine Victoria, le collier de l’aigle du Mexique concédé à Napoléon III à la création de cet ordre par l’empereur Maximilien, le 1er janvier 1865, le collier de Saint-André de Russie assorti de tous les insignes des principaux ordres russes, la toison d’or enrichie de saphirs, les décorations de prestige de divers états européens, de même que la médaille commémorative de la campagne d’Afrique du sud, gravée au nom du prince impérial, remise à sa mère l’impératrice Eugénie, à titre posthume.

Plateau écrin des ordres mexicains de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Plateau écrin des ordres russes de Napoléon III

MLH/Ghislain Mariette

Musée National de la Légion d’Honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la légion d’honneur 75007 Paris

En accès libre tous les jours (sauf le lundi) de 13h à 18h

Renseignements : 01.40.62.84.25

jeudi 30 décembre 2010

Les piliers de la terre

Ce jeudi 30 décembre, Canal + diffuse les deux derniers épisodes des Piliers de la terre, une minisérie américaine produite par les frères Ridley et Tony Scott, adaptée du best-seller de Ken Follet, vendu à plus de quatorze millions d’exemplaires dans le monde. Dotée d’un budget de quarante millions de dollars et réalisée par Sergio Mimica-Gezzan, cette saga se déroule dans l’Angleterre du XIIème siècle. Pendant une période dominée par les guerres civiles, Tom arrive dans une petite bourgade nommée Kingsbridge et propose au prieur Philip de construire une cathédrale. Son initiative va entraîner jalousies, complots et drames.

Tournée en grande partie en Hongrie, cette série s’efforce de reconstituer assez fidèlement une époque assez peu montrée sur les écrans. Pari difficile car la documentation, notamment sur les vêtements de ce temps, est assez fragmentaire. C’est au québécois Mario Davignon, 58 ans, qu’a été confié la réalisation des costumes. On pourra toujours contester le choix de tel tissu, de telle couleur ou de certains bijoux, mais on ne pourra nier le mérite et le talent de cet artiste qui a du passer huit mois en Hongrie pour concevoir et faire réaliser pas moins de neuf-cents tenues pour les acteurs et figurants de cette production. Mario Davignon est un habitué des films en costumes. Il a habillé Leonardo DiCaprio et Claire Danes pour Roméo et Juliette, en 1996, Sophia Loren pour Cœurs inconnus, en 2001, Romain Duris, Evangeline Lilly et John Malkovich pour Et après, en 2007. Par ailleurs, dans les années quatre-vingts, avec ses associées Renée et Fabienne April, il a aussi présidé à la création de FMR costumes, à Montréal, société spécialisée dans la réalisation de vêtements pour le cinéma et la télévision.

Pour tous ceux qui n’ont pu voir Les piliers de la terre sur Canal +, France 3 a annoncé qu’il venait d’en acheter les droits pour une diffusion sur ses écrans, courant 2011.

Mario Davignon rectifiant le costume de Sam Claflin (Richard)

mardi 7 décembre 2010

Ciel mes bijoux ! ... Paris, capitale de la joaillerie

L'Ecole du Louvre organise chaque année, en collaboration avec la Ville de Paris, un cours public et gratuit consacré au patrimoine artistique de la capitale.

Cette année, c'est autour du thème de Paris, capitale de la joaillerie qu'interviendront et débattront conservateurs et historiens, sous la direction scientifique de Marie-Emilie Vaxelaire.

Un cycle de cours inédit, de vingt et une séances, qui retracera l'histoire de la bijouterie-joaillerie parisienne, du XVIIIe au XXe siècle, en exposant ses mutations techniques, ses évolutions stylistiques et le riche éventail de ses influences artistiques.

Les cours se déroulent tous les vendredis, de 18h30 à 19h30, amphithéâtre Rohan de l'Ecole du Louvre, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris.

Accès par le Carrousel du Louvre.

Entrée libre en fonction des places disponibles.

Vendredi 19 novembre 2010

Introduction générale.

Marie-Emilie Vaxelaire, docteur en histoire de l'art, gemmologue, diplômée de l'Institut national de Gemmologie (ING) et de la Federation of European Education in Gemmology (FEEG)

Vendredi 26 novembre 2010

Les diamants de la Couronne.

Daniel Alcouffe, conservateur général du patrimoine honoraire, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 3 décembre 2010

« A nous Paris ! » La clientèle des bijoutiers-joailliers parisiens (de L'Empire à la IIIe République).

Wilfried Zeisler, chargé de cours, Ecole du Louvre

Vendredi 10 décembre 2010

Les fastes de l'Empire.

Anne Dion, conservatrice en chef du patrimoine, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 17 décembre 2010

Les bijoux de sentiments, miroir d'une époque.

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 7 janvier 2011

Une grande diversité des styles et des techniques (1820-1870) (1). Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 14 janvier 2011

Une grande diversité des styles et des techniques (1820-1870) (2).

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 21 janvier 2011

Les Froment- Meurice : orfèvres et joailliers parisiens d'exception.

Anne Dion.

Vendredi 28 janvier 2011

Charles Duron : objets virtuoses et bijoux précieux.

Olivier Gabet, conservateur du patrimoine, chargé des arts décoratifs, Agence France-Museums Vendredi 4 février 2011

Henri Vever, une plume au service de la bijouterie.

Jacqueline Viruega, chercheur associé, Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, Universités de Paris I et Paris IV

Vendredi 11 février 2011

René Lalique, maître de l'Art Nouveau.

Jacqueline Viruega.

Vendredi 18 février 2011

Bijoux de grisette.

Jacqueline Viruega.

Vendredi 25 février 2011

Les années folles (1918-1929).

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 4 mars 2011

Cartier, l'Art Déco chez un grand joaillier.

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 11 mars 2011

Quand certains se démarquent : Després, Dunand, Sandoz.

Catherine Gougeon, chargée d'études documentaires, département des objets d'art, musée du Louvre

Vendredi 18 mars 2011

La bijouterie des années 30.

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 25 mars 2011

Les années 40 : l'empreinte de la guerre.

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 1er avril 2011

L'Après Guerre : Paris-Milan-New-York.

Marie-Emilie Vaxelaire.

Vendredi 8 avril 2011

Se parer selon les circonstances: un art du savoir-vivre (1770-1940).

Fabienne Falluel, conservatrice générale du patrimoine, musée Galliera- musée de la mode de la Ville de Paris

Vendredi 29 avril 2011

Quand la mode s'en mêle : les bijoux Haute Couture.

Fabienne Falluel.

Vendredi 6 mai 2011

Rêves de diva….une collection unique au monde : les bijoux de scène de l'Opéra de Paris.

Danièle Fouache, professeur agrégé de Lettres, responsable de la collection de bijoux de la fin du XIXe siècle, Opéra de Paris

samedi 4 décembre 2010

Les costumes de Nicolas Le Floch

Deux nouveaux téléfilms de la troisième série Nicolas Le Floch sont diffusés sur France 2 les 3 et 10 décembre. Celui que nous avons vu hier, réalisé par Nicolas Picard-Dreyfuss, était intitulé La larme de Varsovie. Ce curieux titre est celui d’une perle poire exceptionnelle – appartenant à l’épouse de Louis XV – qui occupe un rôle central dans cette fiction. Comme d’habitude les costumes étaient remarquables. Depuis 2009 c’est Edith Vesperini qui en assure la réalisation. Costumière depuis près d’une trentaine d’année, cette dernière a participé à de nombreux films comme Trois hommes et un couffin (1985), Van Gogh (1991), Le bonheur est dans le pré (1995), Saint-Cyr (2000), Hors-la-Loi (2010). Elle travaille également pour la télévision et, plus exceptionnellement, le théâtre. En février 2002, elle a reçu un César pour son travail réalisé pour Saint-Cyr de Patricia Mazuy.

Deux nouveaux téléfilms de la troisième série Nicolas Le Floch sont diffusés sur France 2 les 3 et 10 décembre. Celui que nous avons vu hier, réalisé par Nicolas Picard-Dreyfuss, était intitulé La larme de Varsovie. Ce curieux titre est celui d’une perle poire exceptionnelle – appartenant à l’épouse de Louis XV – qui occupe un rôle central dans cette fiction. Comme d’habitude les costumes étaient remarquables. Depuis 2009 c’est Edith Vesperini qui en assure la réalisation. Costumière depuis près d’une trentaine d’année, cette dernière a participé à de nombreux films comme Trois hommes et un couffin (1985), Van Gogh (1991), Le bonheur est dans le pré (1995), Saint-Cyr (2000), Hors-la-Loi (2010). Elle travaille également pour la télévision et, plus exceptionnellement, le théâtre. En février 2002, elle a reçu un César pour son travail réalisé pour Saint-Cyr de Patricia Mazuy. Outre cette fameuse perle, d’autres bijoux ont fait étinceler ce téléfilm : des colliers, des bagues (dont une bague de templier aperçue furtivement), des boucles d’oreilles et divers accessoires. Lors d’une scène censée se dérouler à Versailles (en réalité au château de Vaux-le-Vicomte) la reine Marie Leszcynska porte une magnifique parure de diamants.

La Compagnie des Phares et Balises, qui produit Nicolas Le Floch, a eu la bonne idée de confier à Chloé Touchais la réalisation d’un film de dix-huit minutes sur le travail de l’atelier d’Edith Vesperini. Tourné en mai 2010, ce reportage présente au quotidien toutes les activités de la costumière et de son équipe (Stéphan Rollot, assistant, Laurence Digo, costumière, Nathalie Robert, habilleuse). Depuis la recherche de documentation dans les bibliothèques et les musées, la quête de tissus pour habiller les différents personnages, la couture, les broderies, les essayages, on suit toutes les étapes qui jalonnent la création d’une fantastique garde-robe, essentielle dans un film à caractère historique.

mercredi 1 décembre 2010

Trois couronnes de théâtre de Sarah Bernhardt aux enchères

Une soixantaine d'objets personnels ayant appartenu à Sarah Bernhardt seront proposés aux enchères, lundi 6 décembre, à Drouot-Richelieu, à Paris. Cette vente est organisée par Henri-Pierre Teissèdre, commissaire-priseur chez Piasa. Parmi les souvenirs de l’illustre comédienne figurent deux couronnes et un diadème de scène.

Coiffure de scène ayant probablement servi pour Théodora,

drame de Victorien Sardou

créé le 26 décembre 1884 au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; largeur 27 cm, profondeur 20 cm.

Lot 21, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

drame de Victorien Sardou

créé le 26 décembre 1884 au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; largeur 27 cm, profondeur 20 cm.

Lot 21, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

Couronne de scène ayant probablement servi pour La Princesse lointaine d’Edmond Rostand,

créée au Théâtre de la Renaissance le 5 avril 1895

(Sarah Bernhardt y tenait le rôle de Mélissinde).

La couronne est composée d'une frise de fleurs et d'étoiles.

Métal doré et verroterie ; diamètre 14 cm, hauteur 9,5 cm.

Lot 22, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

créée au Théâtre de la Renaissance le 5 avril 1895

(Sarah Bernhardt y tenait le rôle de Mélissinde).

La couronne est composée d'une frise de fleurs et d'étoiles.

Métal doré et verroterie ; diamètre 14 cm, hauteur 9,5 cm.

Lot 22, estimé 2000/2500 euros. Pas d'adjudication

Petit diadème de scène ayant peut-être servi pour La Tosca.

Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; diamètre 12 cm.

Lot 23, estimé 1000/1500 euros. Adjugé 1275 euros

Métal doré, fausses pierres, fausses perles ; diamètre 12 cm.

Lot 23, estimé 1000/1500 euros. Adjugé 1275 euros

mardi 30 novembre 2010

Le cinéma s'habille chez Tirelli

Robe de la maison Tirelli portée par Claudia Cardinale dans Le Guépard (1962)

Hier, la chaîne Arte à diffusé un documentaire italien réalisé en 2007 par Gianfranco Giagni, consacré à la célèbre maison Tirelli. Fondée à Rome, en 1964, par Umberto Tirelli associé à Piero Tosi, costumier attitré de Visconti, cette entreprise est devenue quasiment légendaire en créant des milliers de costumes de cinéma, de théâtre et de télévision.

Le réalisateur est allé dans les ateliers et les réserves où sont entreposés quelques 200.000 costumes, a filmé le travail des couturières, interrogé des comédiens (Sophie Marceau, Monica Bellucci, Claudia Cardinale), des cinéastes (Bernardo Bertolucci, Giuseppe Tornatore, Franco Zeffirelli et Liliana Cavani) ainsi que des costumiers (Gabriella Pescucci, Maurizio Millenotti, Ann Roth et Piero Tosi lui-même).

Pour Bernardo Bertolucci: « La longueur d'une jupe, selon qu'elle arrive au-dessus ou au-dessous du genou de l'actrice, a parfois plus d'importance qu'une idée de mise en scène ». Claudia Cardinale, quant à elle, reconnait « qu’au cinéma, ce sont les costumes qui restent en mémoire de celui qui regarde». Pour sa part, le réalisateur Giuseppe Tornatore confie son trouble lorsqu’il pénétra pour la première fois dans l'atelier romain : « On se sent comme un enfant le jour de sa première communion. On n'ose même pas s'asseoir parce qu'un monstre du cinéma s'est peut-être un jour installé sur cette chaise et qu'on a peur de l'abîmer ». Isabella Rossellini, la narratrice du film, enchérit : «La maison Tirelli a porté les costumes au niveau de la musique, de la photographie d'un film, de tous ces éléments qui aident un réalisateur à exprimer son art ».

Franco Zeffirelli raconte : « Piero Tosi créait des personnages en commençant par l'intérieur ; il ne travaillait pas seulement avec les tissus, il travaillait aussi avec les corps ». Tradition qui s’est perpétuée jusqu’à aujourd'hui avec Maurizio Millenotti, célèbre costumier de l’entreprise Tirelli, qui conçoit des habits «capables d'exagérer le désespoir». Vera Marzot, qui fut notamment la costumière des Damnés et de Mon nom est personne, précise encore : « En enfilant son costume, un acteur doit se dire: maintenant, je vais encore mieux jouer car je ressemble à mon personnage ». Constat partagé par sa consœur Ann Roth : « L'habit métamorphose la personnalité de celui qui le porte ».

Umberto Tirelli est décédé en 1990 laissant une maison qui, vingt ans après, continue à poursuivre son œuvre avec le même esprit et une maîtrise du travail unanimement reconnue.

Costumes réalisés par Piero Tosi pour Ludwig de Luchino Visconti (1972)

Inscription à :

Articles (Atom)